ホームページ制作期間の完全ガイド|サイトタイプ別の目安期間と短縮方法を徹底解説

ホームページ制作期間は「どのくらいかかるのか」が最も気になるポイントです。結論から申し上げると、LP(ランディングページ)なら1〜2週間、一般的な企業サイトなら2〜3ヶ月、大規模サイトでは6ヶ月以上が目安となります。

本記事では、規模別・工程別の詳細なスケジュールから期間短縮の実践的な方法まで、制作期間に関するすべての情報を解説いたします。

ホームページ制作期間の基本知識

ホームページ制作の期間について詳しく解説する前に、まずは制作におけるフェーズや全体のスケジュール感を把握しましょう。

ホームページ制作は4つのステップで進行し、それぞれに必要な期間があります。ここでは、制作の全体像と基本的なスケジュールという2つの観点から基礎知識を整理しました。

- ホームページ制作の基本的な流れ

- 発注から公開までの全体スケジュール

ホームページ制作の基本的な流れ

ホームページ制作は、大きく分けて4つのステップで進行します。

1. 準備・企画フェーズ(目的設定、要件整理、制作会社選定)

2. デザイン・設計フェーズ(ワイヤーフレーム作成、デザイン制作)

3. 開発・制作フェーズ(コーディング、CMS構築、システム開発)

4. テスト・公開フェーズ(動作確認、修正対応、本番公開)

それぞれのステップには明確な目的と成果物があり、順序立てて進めることで効率的な制作が可能になります。ポイントは、「いきなり制作が始まるわけではなく、まずは要件の整理やゴールの設定をする」という点です。

ホームページの規模によって、各ステップで必要な期間が異なります。基本的には、小規模のサイトでは各ステップの期間は短くなり、大規模なサイトでは各ステップの期間が長くなっていきます。

発注から公開までの全体スケジュール

制作会社に依頼する場合の全体像を見ていきましょう。サイトの規模によってスケジュールは異なるものの、制作期間の目安としては、発注してから3ヶ月〜6ヶ月程度です。一般的なコーポレートサイトであれば、各フェーズの内容とおおよその期間は以下の通りです。

ステップ1の準備・企画フェーズ:制作会社とのヒアリング、要件定義、サイトマップ作成などを行います。2週間〜4週間が目安ですが、社内の関係各署との合意形成や企業としてのブランディングから支援する場合は更に長くなります。

ステップ2のデザイン・設計フェーズ:デザインカンプの制作、ユーザビリティの検討、レスポンシブ対応などが主な作業です。一般的なサイト規模であれば、3週間〜6週間でデザインが決定します。

ステップ3の開発・制作フェーズ:デザインを実際に動作するウェブサイトに変換する技術的な作業を指します。制作において、この段階が最も時間を要する部分です。4週間〜8週間ほどだと考えておきましょう。

ステップ4のテスト・公開フェーズ:完成したサイトの動作確認、修正対応、本番環境への公開作業を実施します。必要な期間は1週間〜2週間です。ただし、連携するシステムが多い場合はテスト項目が増えるため、期間は長くなります。

これらのステップを合計すると、最短でも2〜3ヶ月、一般的には3〜6ヶ月程度の期間を見込んでおく必要があります。

サイト種類別ホームページ制作期間の目安

ホームページ制作期間を具体的に把握するためには、サイトの種類別に期間を理解する必要があります。この章では、代表的な4つのサイト種類における一般的な制作期間と特徴を詳しく解説します。

1. ランディングページ(LP):1-2週間

2. コーポレートサイト:2-6ヶ月

3. ECサイト:4-8ヶ月

4. オウンドメディア:2-6ヶ月

サイトの種類ごとの一般的な制作期間と主な特徴をまとめました。

| サイト種類 | 制作期間 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| ランディングページ | 1〜2週間 | 成果特化、パターン化が可能 |

| コーポレートサイト | 2〜6ヶ月 | 名刺的役割、信頼性重視、段階公開可能 |

| ECサイト | 4〜8ヶ月 | 商品管理、セキュリティ対策、決済機能 |

| オウンドメディア | 2〜6ヶ月 | コンテンツ戦略、長期運用前提 |

ここからは、自社で制作予定のサイト種類を参考に、詳しく見ていきましょう。

ランディングページ(LP):1〜2週間

ランディングページは特定の商品やサービスの訴求に特化した1ページ完結型のサイトで、制作期間は1-2週間程度が標準的です。新商品の販売促進、セミナー集客、資料ダウンロード獲得などを目的とした中小企業での活用が多く、最も短期間で制作できるホームページです。

具体的な要件例:BtoB企業の「無料相談LP」(問い合わせフォーム、企業紹介、サービス概要、お客様の声を1ページに集約)、製造業の「製品紹介LP」(製品特徴、導入事例、技術資料ダウンロード、問い合わせ導線)

制作期間の内訳は、ヒアリング・企画に2-3日、デザイン制作に3〜5日、コーディングに3〜5日、修正・調整に1〜2日となります。ただし、オリジナリティの高いデザインや動的な要素を多用する場合は、追加で1〜2週間程度必要になることもあります。

コーポレートサイト:2〜6ヶ月

コーポレートサイトは企業の公式サイトとして、会社概要、事業内容、採用情報などを掲載する最も一般的なホームページです。制作期間は2〜6ヶ月と幅があり、求める機能やデザインレベルによって大きく変動します。

基本的なコーポレートサイト(10〜20ページ程度)の場合、制作期間は2〜3ヶ月程度が相場です。

具体的な要件例:

従業員20〜100名規模の中小企業向けサイト

- トップページ

- サービス紹介3〜5ページ

- 会社概要

- 代表挨拶

- 採用情報

- ニュース

- お問い合わせフォーム

- プライバシーポリシー

本格的なコーポレートサイト(30〜50ページ程度)では、制作期間は4〜6ヶ月程度が相場です。中小企業向けサイトで制作する要素に加えて、多言語対応やブログ機能、各事業部の紹介など、ビジネスの状況に応じたきめ細やかな設計が求められます。

具体的な要件例:

従業員100〜300名規模の成長企業向けサイト

- 複数事業部の詳細紹介

- 豊富な事例掲載

- 採用特設ページ

- IR情報

- 多言語対応

- ブログ機能

- SEO対策強化

ECサイト:4〜8ヶ月

ECサイトは商品販売に特化したサイトで、商品カタログ、ショッピングカート、決済機能、顧客管理機能などが必要になります。制作期間は4〜8ヶ月程度で、扱う商品数と機能の複雑さによって大きく変動します。

基本的なECサイトの場合、制作期間4〜6ヶ月程度が目安となります。既存のECプラットフォーム(Shopify、BASE、楽天市場など)を活用することで、基本的な販売機能を比較的短期間で構築できます。

具体的な要件例:

- 会員管理機能

- 商品管理機能

- カート機能

- 決済システムの連携

- ポイント機能

- 発注履歴管理

- 在庫連携システム

本格的なECサイトでは、制作期間6〜8ヶ月以上が必要です。個々のサイトの仕様によって制作内容が異なるため、準備段階での詳細な打ち合わせが欠かせません。小規模なECサイトで求められる要件に加えて、次のような要件が追加されます。

具体的な要件例:

- 多店舗管理

- メディア機能

- 複数の決済方法

- 定期購入機能

- アフィリエイト連携

- 基幹システム連携

オウンドメディア:2〜6ヶ月

オウンドメディアは企業が運営するメディアサイトです。ブログ記事、専門コンテンツ、お役立ち記事、事例紹介などを通じて潜在顧客との接点を創出します。制作期間は2〜6ヶ月と、サイトの機能やコンテンツ戦略の規模によって大きく異なります。

例えば、サイト立ち上げのタイミングでホワイトペーパーの運用を開始したい場合は、ホームページの制作と並行してホワイトペーパーの制作・執筆が必要です。サイト公開時に記事を公開したいのであれば、同時に記事を制作しなければなりません。このように、どのようなコンテンツを提供したいかによって、制作期間は変わってきます。

なお、オウンドメディアを制作したい場合は、WordPressなどのCMS(コンテンツ管理システム)を活用するのがおすすめです。CMSを使用すれば、公開後の更新作業を社内で対応しやすくなります。

制作期間を左右する主要な要因

ホームページ制作期間は、さまざまな要因によって大きく左右されます。この章では、期間に影響する5つの主要な要因について詳しく解説いたします。

ホームページの制作期間に影響する6つの主要な要因:

- ページ数と情報量

- デザインの複雑さ

- 機能要件の複雑さ

- 素材の準備状況

- 修正回数と承認プロセス

これらの要因を事前に整理しておくことで、制作会社との打ち合わせもスムーズに進むでしょう。

| 要因 | 期間への影響度 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| ページ数・情報量 | 高 | 必要最小限から段階的に拡張 |

| デザインの複雑さ | 高 | デザインルールの合意 |

| 機能要件 | 高 | CMSの活用、仕様変更を避ける |

| 素材の準備状況 | 中 | 制作開始前の事前準備 |

| 修正・承認プロセス | 高 | 決定権者の明確化 |

要因1. ページ数と情報量

ページ数と情報量が最も分かりやすい要因です。ページ数が増えるほど、設計・デザイン・コーディング・校正・公開準備のすべてが直列/並列で膨らみます。

たとえば、15ページ想定から30ページに拡張すると、原稿制作・写真点数の追加・校正の往復が雪だるま式に増え、+3〜6週間の延伸は珍しくありません。優先度の低いページは「公開後に順次追加」の方針に切り分けて、重要な20ページで先行公開→残りは後日公開の二段構えにするのが、スケジュールとSEOの両面で合理的です。

要因2. デザインの複雑さ

デザインの複雑さも期間に大きな影響を与えます。テンプレートベースの制作なら短期間で完成できますが、オリジナルデザインや複雑なアニメーション、インタラクティブな要素を盛り込む場合は、デザイン工程だけで数週間から数ヶ月かかることもあります。

短縮のコツは、デザインルール(配色、フォント、余白、UIパーツなど)をガイドライン化しておくことです。事前にデザインのガイドがあれば、主要ページの制作以降はスピーディにデザインを進められます。

要因3. 機能要件の複雑さ

機能要件の複雑さは、開発期間を左右する重要な要素です。静的な情報掲載サイトであれば比較的短期間で完成しますが、会員登録機能、決済システム、予約機能、多言語対応などを実装する場合は、システム開発の時間が大幅に増加します。

注意したいのは、制作の途中での仕様変更です。制作の途中で仕様が変更になると、システム構成を再検討する工程が追加で発生します。さらに、当初の予算内で仕様変更をカバーできない場合は、追加のコストが必要になるかもしれません。

要因4. 素材の準備状況

素材の準備状況も見落としがちな要因です。テキスト・写真・動画・図版・ロゴ運用ルールが揃っているかで、制作速度は劇的に変わります。一方で、撮影や取材、原稿作成から始める場合は、その分の期間を考慮する必要があります。

素材の準備を短縮するには、次のような工夫が重要です:

- キックオフのタイミングで素材のチェックリストを配布する

- 発注までにロゴとロゴ運用ガイドラインを用意する

- 撮影場所と出演者の日程調整を済ませておく

要因5. 修正回数と承認プロセス

修正回数と承認プロセスは、制作後半の期間を大きく左右します。社内の承認フローが複雑だったり、デザインや機能の大幅な修正が頻繁に発生したりすると、予定通りにホームページを公開できないかもしれません。承認が遅れると、当初の予定より大幅に期間が延長される可能性があります。特に承認者が複数の部署に分散している場合は注意が必要です。

キックオフまでに次のようなプロジェクトルールを決めておくと良いでしょう。

- 社内のプロジェクトオーナーを1名選出する

- 各工程の修正回数の上限(例:デザインは修正2回まで)

- 修正内容の記載場所(例:Figmaのコメント機能、Google Spreadsheet)

制作工程別の詳細スケジュール

ホームページ制作は複数の工程に分かれて進行し、各工程で異なる作業と期間が必要です。この章では、制作工程を4つのフェーズに分けて、それぞれの詳細なスケジュールと注意点を解説します。

1. 企画・要件定義フェーズ:2-4週間

2. デザイン制作フェーズ:3-6週間

3. 開発・コーディングフェーズ:4-8週間

4. 検証・公開準備フェーズ:1-2週間

各工程の作業内容と期間配分を理解することで、より精密なスケジュール管理が可能になります。

| 工程 | 期間(目安) | 主な作業内容 |

|---|---|---|

| 企画・要件定義 | 2〜4週間 | ヒアリング、サイトマップ作成 |

| デザイン制作 | 3〜6週間 | デザイン制作、UI設計 |

| 開発・コーディング | 4〜8週間 | HTML/CSS/JS制作、CMS構築 |

| 検証・公開準備 | 1〜2週間 | 総合テスト、公開作業 |

企画・要件定義フェーズ:2〜4週間

企画・要件定義フェーズは、ホームページ制作の方向性を決める最も重要な工程です。この段階での検討が不十分だと、後工程で大幅な修正が発生し、スケジュール遅延の原因となります。

初期ヒアリングと目的設定(1週間程度)では、サイト制作の目的、ターゲットユーザー、期待する成果を明確化します。サイトマップとワイヤーフレームの作成(1〜2週間程度)では、サイト全体の構造とページごとの基本レイアウトを設計します。

デザイン制作フェーズ:3〜6週間

デザイン制作フェーズでは、サイトの見た目と使いやすさを具体的に形にする作業が行われます。デザインコンセプトの策定(1週間程度)では、ブランドイメージやターゲットユーザーの嗜好を考慮して、サイト全体のデザイン方針を決定します。

トップページデザインの制作(1〜2週間程度)が最初の重要な作業となります。下層ページデザインの展開(2〜3週間程度)では、トップページで確定したデザインルールを他のページに適用していきます。

開発・コーディングフェーズ:4〜8週間

開発・コーディングフェーズでは、デザインを実際に動作するウェブサイトに変換する技術的な作業が行われます。このフェーズは制作期間の中で最も時間を要する部分です。

HTMLコーディング(2〜4週間程度)では、デザインカンプをもとにHTML、CSS、JavaScriptを使用してウェブページを構築します。CMS構築・カスタマイズ(1〜3週間程度)では、WordPressなどのコンテンツ管理システムの設定とカスタマイズを行います。

検証・公開準備フェーズ:1〜2週間

検証・公開準備フェーズは、制作物の最終確認と本番公開に向けた準備を行う重要な工程です。総合テスト・動作確認(3〜5日程度)では、サイト全体の機能と表示を網羅的にチェックします。

本番環境への公開作業(1日程度)では、完成したサイトを本番サーバーに移行し、ドメインの設定やSSL証明書の適用を行います。

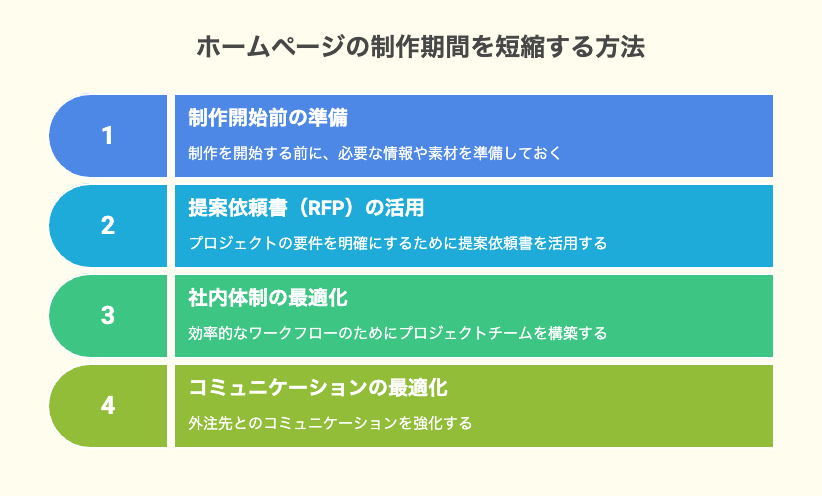

ホームページ制作期間を短縮する実践的な方法

ホームページ制作期間の短縮は、事業計画やマーケティング戦略の観点から重要な課題です。この章では、品質を保ちながら効率的に制作期間を短縮するための具体的な方法を解説します。

次の4つの方法は、品質を維持しながら期間を短縮する現実的なアプローチです。

1. 制作開始前の準備

2. 提案依頼書(RFP)の活用

3. 社内体制の最適化と決定権者の明確化

4. 外注先とのコミュニケーション最適化

順番に詳しく解説していきます。特に、1つ目の「制作開始前の準備」は最も効果的なので、意識してみましょう。

制作開始前の準備

制作期間を短縮する最も効果的な方法は、制作開始前の入念な準備です。コンテンツ素材の事前準備が最も重要で、掲載予定のテキスト、画像、動画、会社ロゴ、商品写真などを制作開始前に可能な限り準備しておくことが重要です。

準備で押さえるべき3つのポイント

事前準備では、どんな点を押さえておくべきなのでしょうか。ここでは、事前準備を進める上で押さえておくべきポイントを3つ紹介します。短い期間でホームページを制作したい場合は、チェックしておきましょう。

- ポイント1. 素材の事前準備が最重要:テキスト・画像・動画・ロゴなどを可能な限り揃えておくことで、デザインやコーディング工程を滞りなく進められます。

- ポイント2. 参考事例の共有でイメージのズレを防ぐ:「こんな感じのデザインにしたい」「この機能を取り入れたい」といった具体的な参考例を複数持ち寄ると、制作会社とのイメージ共有が格段にスムーズになります。

- ポイント3. 意思決定者を明確化する:社内のプロジェクトリーダーを1名設置しましょう。最終的に意思決定ができる担当者を決めておくことで、社内調整や意思決定が迅速に行えます。

具体的にやっておきたいことリスト

ホームページ制作では、当初想定したスケジュールが遅延してしまうケースが少なくありません。初めてでも、準備段階で情報や体制が整理できていると、遅延リスクを軽減できます。ここでは、初心者でも準備を進められるように、制作開始前にやっておきたいことをリストにまとめました。

コンテンツ素材

◻︎ 掲載予定のテキスト(会社概要、サービス説明、事例紹介、FAQなど)

◻︎ 商品やサービス写真、社内・スタッフ写真

◻︎ 動画素材(会社紹介、製品デモなど)

◻︎ ロゴデータ(ai, png, svgなど形式を揃えておく)

デザイン・機能の方向性

◻︎ 参考サイトを3〜5件ピックアップし、「どの要素を参考にしたいか」を明記

◻︎ 色・フォント・写真トンマナ(雰囲気)の希望をメモ化

◻︎ 必要な機能(例:お問い合わせフォーム、検索機能、ブログ機能)をリスト化

社内のプロジェクト体制・スケジュール

◻︎ プロジェクト責任者を確定

◻︎ 社内レビュー担当者を役割分担(内容・デザイン・法務など)

◻︎ リリース目標日から逆算し、各フェーズの締切を仮設定

提案依頼書(RFP)の活用方法

提案依頼書(RFP:Request For Proposal)は、制作会社との認識合わせを効率化し、見積もり精度を向上させる重要なツールです。RFPに含めるべき基本情報として、会社概要、事業内容、サイト制作の目的と期待する成果、ターゲットユーザー、予算範囲、希望スケジュールを明記します。

機能要件と技術要件の詳細化も重要です。必要な機能、対応デバイス、対応ブラウザ、CMSの希望、セキュリティ要件などを具体的に記載することで、後工程での仕様変更を防げます。

社内体制の最適化と決定権者の明確化

ホームページ制作の遅延要因として最も多いのが、社内での意思決定の遅れです。プロジェクトリーダーの設置が最も重要で、制作会社との窓口となり、社内調整と意思決定を迅速に行える権限を持った担当者を明確に設置することが必要です。

承認フローの明確化と簡素化も重要な要素です。デザイン承認、コンテンツ承認、機能承認など、各段階での承認者と承認基準を事前に明確化し、関係者に周知しておくことで、承認待ちによる遅延を防げます。

外注先とのコミュニケーション最適化

制作会社との効果的なコミュニケーションは、制作期間短縮の重要な要素です。定期的な進捗報告の仕組み化により、プロジェクトの透明性を確保できます。週次または隔週での進捗報告会議を設定し、作業の進捗状況、課題、今後の予定を共有することが重要です。

課題と懸念事項の早期共有が遅延防止の鍵となります。技術的な問題、スケジュールの懸念、仕様の不明点などが発生した際に、制作会社から迅速に報告してもらえる関係性を構築することが重要です。

ホームページ制作期間を見据えた準備で、理想のサイトを効率的に制作しましょう!

本記事では、ホームページ制作期間について規模別・工程別の詳細なスケジュールから、期間短縮の実践的な方法まで網羅的に解説しました。

制作期間の目安を再確認すると、ランディングページで1〜2週間、コーポレートサイトで2〜6ヶ月、ECサイトで4〜8ヶ月、オウンドメディアで2〜6ヶ月というのが一般的な目安期間です。

効果的な期間短縮の方法として、事前準備の充実、提案依頼書(RFP)の活用、社内体制の最適化、制作会社との効率的なコミュニケーションが重要です。とくに、事前準備が最も効果的な方法です。これらの方法は、品質を維持しながら期間を短縮する現実的なアプローチです。

TMCデジタルでは、ホームページ制作から運用支援まで、企業のデジタルマーケティング全般をサポートしています。LPから大規模サイトまで、業界を問わず豊富な支援実績があります。制作期間の最適化やプロジェクト管理についても柔軟にご相談可能です。ぜひTMCデジタルの実績をご覧いただき、お気軽にご相談ください。