Webインテグレーションとは? | メリットから費用、パートナー選びのポイントまで徹底解説

Webインテグレーションとは?基本概念と必要性を解説

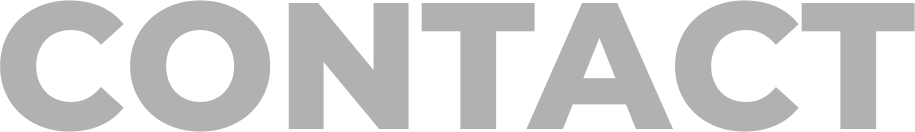

Webインテグレーションとは、分散したWebサイト・アプリ・基幹システムを機能とデータの両面で一元化し、顧客体験・業務効率・データ活用を最大化するDX施策です。

言い換えると、バラバラに動いているWebサイト・アプリ・社内システムをつなげて、1つの仕組みとして動かすことです。これにより、お客さまが使いやすくなったり、社内の作業がムダなく進んだり、データをまとめて分析できたりと、多くの効果が得られます。

ここでは、Webインテグレーションを理解する上で知っておきたいポイントを、以下の3つの観点から解説します。

- 用語の定義と歴史:インテグレーションの語源と市場の変遷

- 単体リニューアルとの違い:目的・範囲・KPIの比較

- 注目される3つの社会背景:DX需要、人材不足、クラウドAPI拡大

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

用語の定義と歴史

“Integration” は「バラバラのものをまとめる」という意味です。Webの世界ではホームページ、CMS、マーケティングツール、顧客管理(CRM)などをAPIでつなぎ、まとめて運営することを指します。

Webインテグレーションの歴史はWeb業界の歴史とも言えるでしょう。2000年代は、Web制作会社が「見た目と操作性」を、SIer(システムインテグレーター)が「基幹システム」を担当し、デザインとシステムが別々に進むのが当たり前でした。

ところが2010年代に入ると、クラウドやSaaSが急速に普及し、Webサイトと顧客管理(CRM)、マーケティングオートメーション(MA)をひとつにつなげて使う流れが強まります。

そして2020年代の現在は、API連携が標準化され、生成AIも身近になったことで、Webそのものが社内の基幹システムと同等に扱われる時代へと進化しています。

単体リニューアルとの違い

Webインテグレーションは、従来の「単体リニューアル」とは目的も規模も大きく異なります。 単体リニューアルは、主に1つのWebサイトのデザインや機能を改善するもので、「見た目をキレイにしたい」「UIを今風にしたい」といった課題に対応します。つまり、「点の改善」が中心のリニューアルだと言えます。

一方、Webインテグレーションは、複数のWebサイトやアプリ、CRM、MA、基幹システムといった複数の要素をまたいで全体を一体化し、情報を整理・連携・最適化します。単体リニューアルとは異なり「面の最適化」をするイメージです。そのため、Webインテグレーションでは以下のような変化が見られます。

- 改善の対象が「1つのサイト」から「複数のチャネル・データ」に広がる

- 成果の評価軸が「PVや見た目の良さ」から「売上・コスト・ROI」へと変わる

- 必要となる投資規模が、数百万円から場合によっては数千万円〜億円規模になることもある

Webインテグレーションは、単なるリニューアルとは範囲が異なるため、「事業の仕組みごと変える」レベルの施策になるケースも少なくありません。

注目される3つの社会背景

では、なぜ今、Webインテグレーションがこれほど注目されているのでしょうか? その背景には、社会やビジネス環境の大きな変化が関係しています。ここでは主な3つの理由を紹介します。

1. DXの流れが本格化しているから

企業は「データを活かして成果を出す」ことが求められています。しかし、IPAの「DX白書2023」によると、データ活用が成果に結びついている企業は全体の29%にとどまるという現実があります。バラバラなシステムでは分析が難しく、統合が不可欠です。出典:DX白書2023

2. IT人材の不足が深刻だから

経済産業省の試算では、2025年には43万人のIT人材が不足すると言われています。個別に運用される複数のツールやシステムをそれぞれ人の手で管理するのは、今後さらに難しくなっていくでしょう。だからこそ「まとめて管理できる仕組み」が必要なのです。出典:経済産業省DXレポート

3. クラウドとAPI技術が成熟してきたから

IDCの調査によると、国内のパブリッククラウド市場は前年比26.1%増と成長を続けており、API連携のコストも大きく下がっています。今では、多くのツールやサービスが最初から「つながる前提」で設計されているため、Webインテグレーションを実現しやすい環境が整っています。

こうした社会背景がそろった今こそ、Webインテグレーションに取り組むタイミングだと言えるのです。

Webインテグレーションを理解する上で知っておきたい用語5選

Webインテグレーションに関する解説やポイントを紹介する前に、まずは頻出する用語について理解しておきましょう。以下の5語を押さえると、企画書や商談での「専門用語が分からない」ストレスを一気に解消できます。

| 用語 | 初心者向けの意味づけ | ひと言ポイント |

|---|---|---|

| CMS(コンテンツ管理システム) | HTMLを触らなくてもページを更新できる“WebのWord” | 更新フローの省力化と権限管理が鍵 |

| MA(マーケティングオートメーション) | メール・広告・スコアリングを自動化する「営業の育成装置」 | 見込み客を温めて営業効率を上げる |

| API連携 | 異なるツール同士を「データケーブル」で接続する仕組み | 人手を介さず情報が同期される |

| ヘッドレスCMS | 表示部分を切り離し、複数チャネルへ一括配信する新型CMS | Web・アプリ・サイネージを統合更新 |

| LTV(顧客生涯価値) | 1人の顧客が生む総売上を表す指標 | セグメント施策の効果測定に必須 |

用語を理解することによるメリット

- 会議での共通言語:チーム全員が同じ定義で話せば意思決定が速くなります。

- 提案書の説得力向上:CMSやMAの特徴を数値で説明できると上層部の理解が得やすくなります。

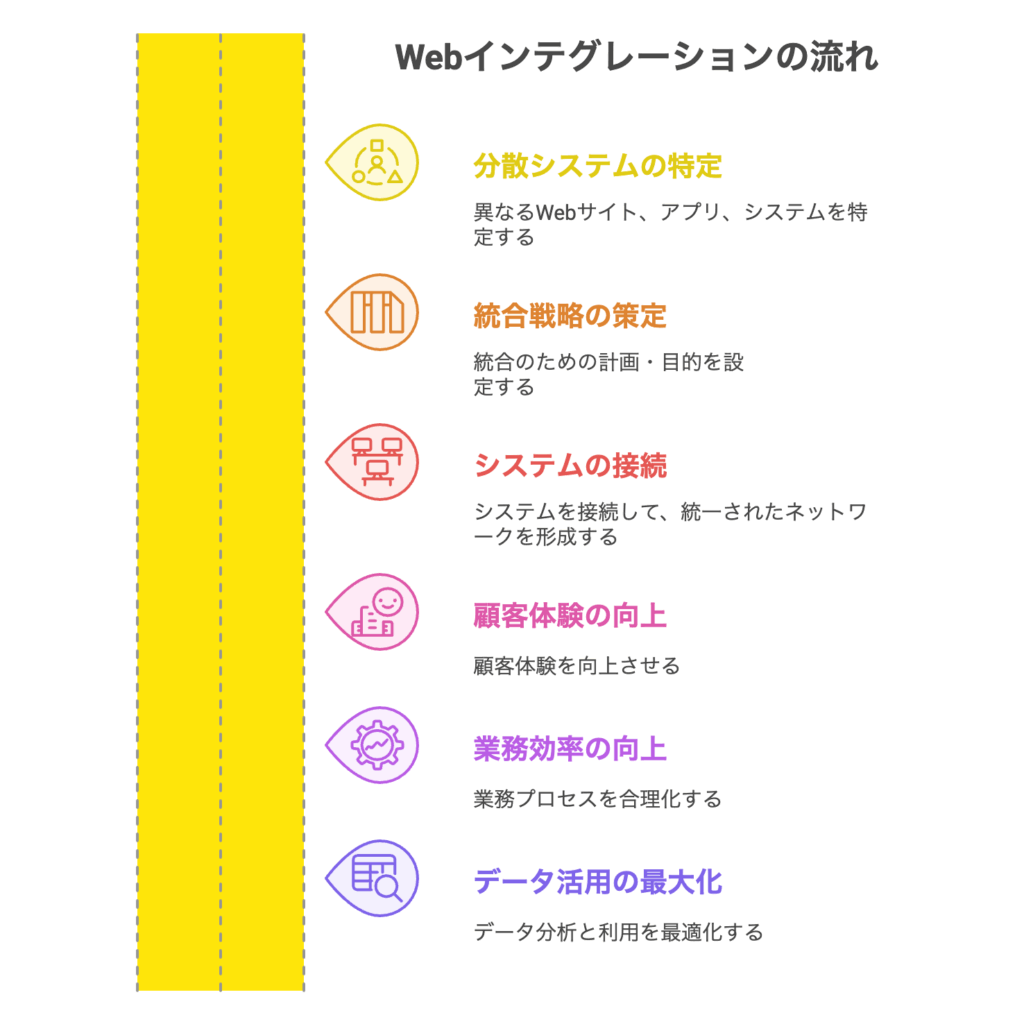

Webインテグレーションで得られる5大メリット

Webインテグレーションは「難しそう」と感じる方も多いかもしれませんが、取り組む価値は非常に大きいです。この章では、Webインテグレーションによって得られる代表的なメリットを5つご紹介します。具体的な効果を事前に知ることで、検討すべき理由が明確になるはずです。

- メリット1. 顧客体験の向上:Web上の動線がスムーズになり、コンバージョン率が向上

- メリット2. マーケティングの効率化:広告・メールなどのチャネル連携でROIが改善

- メリット3. 業務効率とコスト削減:複数のCMSや管理システムを統合して工数・費用を削減

- メリット4. データ活用の高度化:部門横断での意思決定がしやすくなる

- メリット5. ガバナンスとセキュリティ強化:管理ルールを統一し、リスクを抑制

ここから、それぞれの項目を細かく深掘りしていきます。

メリット1. 顧客体験の向上 – 「迷わないWeb」を実現

Webサイトやアプリがバラバラに存在していると、ユーザーは「どこで何ができるのか」が分かりづらく、途中で離脱してしまうことが少なくありません。たとえば、製品情報を調べるサイトと問い合わせフォームが別ドメインにあると、ページ遷移のたびに使い勝手が悪くなります。

Webインテグレーションを行うことで、「情報設計やUIが一貫した迷わないWeb導線設計」が実現できます。さらに、ユーザーの行動データを統合すれば、閲覧履歴に応じたレコメンドやフォームの出し分けも可能になります。

メリット2. マーケティングの効率化 – データがつながるとROIも変わる

広告運用、メールマーケティング、SNS投稿。マーケティング施策はどんどん増えていますが、それぞれのデータが分断されていては正確な成果分析はできません。

Webインテグレーションによって、広告/LP/MAツール/CRMのデータを1つにつなぐことで、ユーザーが「どのチャネルから流入し、どのページで離脱したか」が一目で追えるようになります。

これにより、たとえば「この広告はリードにはつながるが、商談化率は低い」などの分析ができ、CPA(顧客獲得単価)の改善や配信予算の最適化が期待できます。

メリット3. 業務効率とコスト削減 – システム運用の「ムダ」を一掃

Webサイトを複数持っていたり、部署ごとに別のCMSを使っていたりすると、ちょっとした更新作業でも複数人の確認や、外注先ごとの対応が必要になります。

Webインテグレーションにより、CMSやサーバー、アカウント管理などを統一すれば、

- 更新フローが1本化される

- 運用マニュアルが共通化される

- 外注先の管理コストが減る

といった変化が起こり、月次での保守・運用コストを削減することが可能です。人的リソースが限られる中小企業にとっては、特に大きなメリットだと言えるでしょう。

メリット4. データ活用の高度化 – 「バラバラだった情報」が戦略の武器に

Webが複数あると、アクセスログや問い合わせデータ、購買履歴などがそれぞれ別の場所に保存されてしまいます。これでは、データ分析はおろか、正確な経営判断も難しいのは容易に想像がつきます。

Webインテグレーションでは、あらゆるユーザーデータを1つの基盤に集約する設計が前提になるため、部門横断での意思決定が可能になります。

データを活用すれば、たとえば、次のような運用が実現できます。

- 営業はWeb閲覧履歴を見てアプローチタイミングを判断

- マーケティングは流入→問い合わせ→商談→成約までを可視化

- 経営層はBIツールでKPIをリアルタイムで確認

メリット5. ガバナンスとセキュリティ強化 – リスク管理も「1カ所」で完結

システムが複数存在すると、それだけ権限設定やパスワード管理のミスも起こりやすくなります。たとえば「退職者のCMSアカウントが残っていた」「公開中の情報に誤植があった」といった事例は、誰にでも起こり得ます。

Webインテグレーションでは、ID管理や権限設定、監査ログといった管理系の仕組みも統合できるため、次のようなガバナンス強化が期待できます。

- 情報改ざんリスクの抑制

- アカウント停止の確実な実行

- 情報漏洩の早期検知

上場企業や監査対応が必要な企業では、特に重要視されるポイントです。

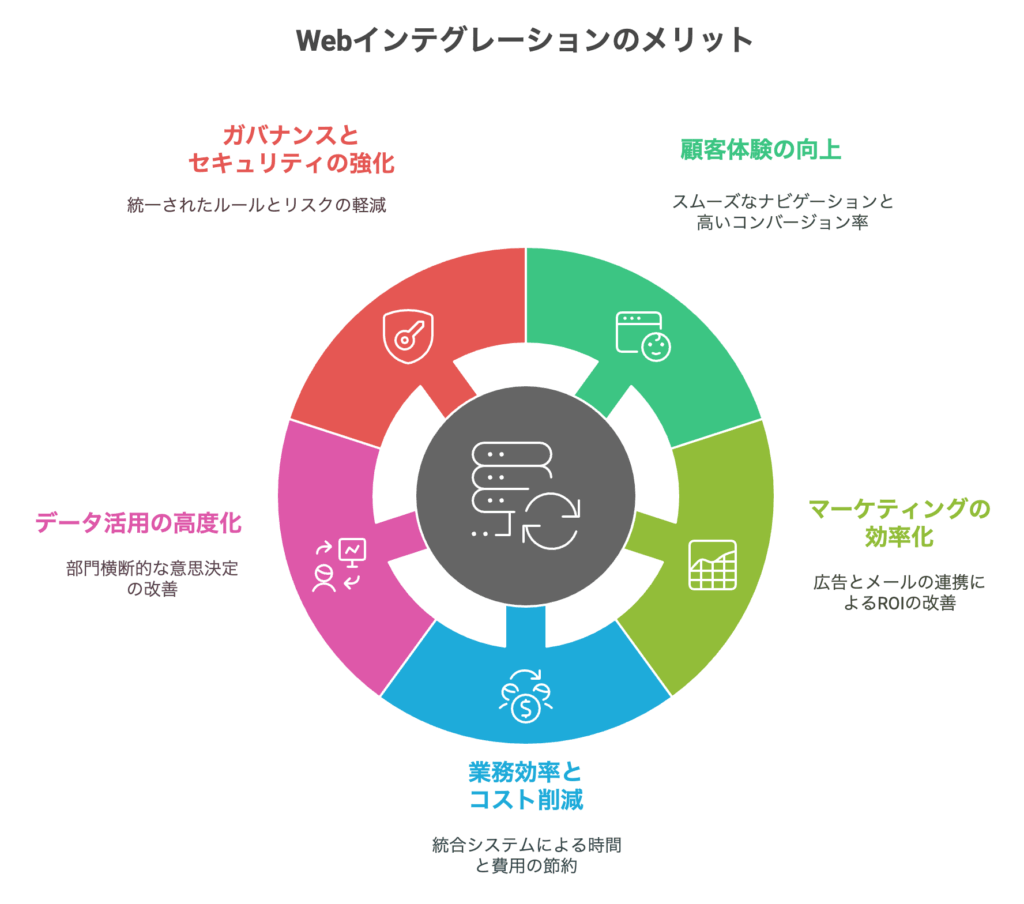

Webインテグレーションの具体的なサービス範囲と工程

Webインテグレーションの価値は、ばらばらに発注しがちな「企画・設計・開発・運用」 を同一チームで一気通貫させるところにあります。段階ごとに担当者や会社が変わると、要件の伝達ロスや追加改修が発生し、後工程ほど手戻りのコストが跳ね上がります。

以下では、Webインテグレーションの一般的な4つの工程を「何をゴールに」「どんなアウトプットで」進めるのか表にまとめました。

| 工程 | 主要タスク | 成果物の例 |

|---|---|---|

| 1. 企画 | 目的・KPI設定、ペルソナ設計、ロードマップ策定 | 要件定義書、フェーズ別WBS |

| 2. 設計 | 情報設計(IA)、UI/UXデザイン、システム構成設計 | サイト構造図、Figmaプロトタイプ |

| 3. 開発 | CMS実装、基幹/MA連携、各種テスト | 本番サイト、API仕様書 |

| 4. 運用 | コンテンツ更新、SEO/CV最適化、データ分析 | 月次レポート、改善提案書 |

1. 企画フェーズ ― 成功の8割を決める「目的と言語化」

どの数字を、いつまでに、なぜ達成したいのかを組織で共有します。企画フェーズではプロジェクトの目的やターゲット、スケジュール感を整理します。このフェーズにおける主要タスクは以下の3つです。

- KPI 設定:売上・リード数などビジネス指標と Web 指標をひも付ける

- ペルソナ設計:購買行動をカスタマージャーニーに落とし込む

- ロードマップ:6〜12 か月をフェーズ分割し、投資と回収の見通しを可視化

企画フェーズはプロジェクトの成否の8割を決めるとも言われています。デザインや開発を急ぎたい気持ちは山々ですが、その前にまずは十分な情報整理を完了させましょう。企画フェーズ要件をあいまいなまま開発に進むと、後戻りのたびにコストが膨らみます。IPAは「システム構築では上流工程に起因するトラブルが多い」と警鐘を鳴らしています。

出典:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「失敗しない要件定義とリスク対策」

2. 設計フェーズ ― UX と技術の橋渡し

企画で固めたゴールを、ユーザー体験とシステム仕様という二つの言語に訳す段階です。この工程で可視化と早期プロトタイプを徹底すると、手戻りが発生しにくくなり、後工程のコストと納期を安定的に抑えられます。

設計段階に十分なリソースと時間を割くことで、開発チームとマーケティングチームが同じ方向を向いたまま作業を進められ、リリース時点での品質とスケジュール順守を両立できます。

- 情報設計

カードソートでコンテンツ分類を洗練

ツリー検証でユーザーの迷子ポイントを事前把握

- プロトタイピング

Figma でクリック可能なモックを最短一週間で共有

ステークホルダー確認をスプリント内に完了し、齟齬をゼロへ

- システム構成

CMS 選定と API 設計を同時進行

権限管理や監視設計まで先出しし、開発後の追加コストを抑制

結果として、設計工程への投資は後戻り修正に伴う費用を大幅に削減し、最終的な総プロジェクト費用を最小化します。さらに、関係者の期待値が早期に一致するため、品質確保と納期厳守を両立できる強固な基盤が整います。

3. 開発フェーズ ― 品質とスピードを両立させる実装戦略

アジャイル開発と自動テストの前倒し実施により、リリース後の修正コストを極小化できます。潜在的な不具合や性能ボトルネックを早期に可視化することで、改修ではなく機能追加に開発時間を使えます。マーケティング施策も予定どおり開始でき、投資対効果を初月から高められます。

- 配信基盤の選定

Headless CMSなど複数チャネルへ同一データを配信できる仕組みを導入

必要なデータのみを取得できるAPI設計を併用し、表示速度と開発効率を同時に高める

- テストの前倒し実施

単体テストフレームワークでコード単位の品質を自動検証

ブラウザ自動テストツールでE2Eテストを並列実行し、人的テスト工数を削減

- パフォーマンスとセキュリティの確保

負荷テストツールで同時接続シナリオを再現し、ボトルネックを事前に解消

静的解析や動的解析を組み込み、脆弱性を早期に検出して対応(例:SAST/DAST など)

こうした施策により、短納期と高品質の両立だけでなく、運用開始後も継続的に機能を拡張できる持続可能な開発体制が整います。

4. 運用フェーズ ― データドリブンな PDCA で ROI を最大化

公開後はデータを活用した高速PDCAがROIを左右します。行動データを収集し、分析から施策実装までを一気通貫で回す仕組みを整えることで、改善速度が加速し、施策あたりの学習コストが逓減します。

- データ収集

GA4でスクロール率やボタンタップを計測

BigQueryへ自動エクスポートし、多角的な集計を実現

- コンテンツ最適化

キーワードごとに記事とLPをリライトし、内部リンクでクラスターを強化

ABテストでCTA文言とフォーム項目数を検証し、CVRや離脱率を改善

- ダッシュボード共有

BIツールでKPIをリアルタイム表示し、全部署が同じ指標を確認

月次レビューで次月の仮説を合意し、改善を高速ループで回す

この運用体制により、ROIを維持しつつ成長を続ける仕組みを社内に構築して、市場での競争優位を長期的に確保できます。

Webインテグレーションの効果を最大化する3つのポイント

Webインテグレーションの注意点として、導入しただけでは成果は頭打ちになりやすいことが挙げられます。ここでは SEO・広告・データ活用をどのように組み合わせれば成果が跳ねるか を、実例と調査データを交えながら解説します。

| ポイント | ねらい | 参考情報 |

|---|---|---|

| 1. クロス効果 | SEO と検索広告を同時運用して 検索エンジンの検索結果ページ上での露出を面で確保 | デュアル掲載ではCTRを押し上げる傾向があると判明 |

| 2. 相乗効果 | マルチチャネル連携で獲得単価を減少させる | 複数チャネル施策でCPL(リード獲得コスト)が70%〜80%減少したケースがある |

| 3. セグメント効果 | 行動データを細分化してパーソナライズ | 中小企業白書ではデータ活用度が高い企業ほどDX成功率が高いことを指摘 |

1. クロス効果 ― SEOと検索広告を同時運用する

検索結果で自然検索と検索広告を並立させると、ブランドの視認面積が増えクリックを取りこぼしません。Googleのメタ分析390件では、広告クリックの50%が自然検索1位と重複してもなお純増することが判明しています。

出典:Google

実装フロー

- 広告で即テストしCVRが高い語句を2週間で抽出

- 勝ち筋キーワードを記事タイトルやH2へ反映し内部リンクを整備

- 指名語句は広告と自然検索を並立させ競合をページ下へ押し下げ

得られる効果

- CTR15〜40%向上、指名検索増

- 品質スコア改善で広告単価低下、自然流入の資産形成が加速

2. 相乗効果 ― マルチチャネル連携で接触頻度を最大化

ユーザーは「検索→SNS→メール→再検索」という複雑な行動を取り、単一チャネルだけでは購買決定まで伴走できません。チャネルごとにクリエイティブやKPIが分断されると学習データが共有されず、媒体をまたぐたびに獲得コストが上がります。そこでID統合・クリエイティブ統一・リアルタイム予算配分の三つを徹底し、チャネル横断で最適化を回す必要があります。

検索・SNS・メールを同じクリエイティブと指標で統合すると、チャネル間の学習が共有され獲得単価が大幅に低下します。米国SeniorLiving施設の事例では検索広告+ディスプレイ+SNS+メールの統合運用でCPLを81%削減しました。

具体的なステップ

| ステップ | 具体アクション | ねらい |

|---|---|---|

| 1. ID統合 | MAツールに検索広告ID・SNSキャンペーンID・メール施策IDを統一フォーマットで登録 | チャネル横断の成果比較を可能にする |

| 2. 少額実験 | SNS広告をA/Bテスト用の砂場として活用し勝ちクリエイティブを抽出 | クリエイティブ開発コストを最小化 |

| 3. 横展開 | 成果クリエイティブを検索広告とメールに水平展開 | 学習データを全チャネルで共有 |

| 4. 予算シフト | ダッシュボードでKPIを日次確認し、伸びているチャネルへ即予算移動 | CPLを常に最適値へ寄せる |

チャネル別KPIイメージ

| チャネル | 主目的 | 主なKPI | 改善ループ例 |

|---|---|---|---|

| 検索広告 | 顕在層刈り取り | CPA・CVR | 月内でキーワード単価を自動入札 |

| SEO | 中長期集客 | オーガニック流入・指名検索数 | 週次で内部リンク&リライト |

| SNS広告 | 潜在層興味喚起 | CTR・動画再生率 | クリエイティブを3日ごとに刷新 |

| メール | 関係性深化 | 開封率・クリック率 | 行動トリガーで件名を動的変更 |

3. セグメント効果 ― 行動データを細分化してROIを底上げ

セグメントとは似た行動や属性を持つユーザーを小さなグループに分けることです。たとえば「一度も資料請求をしていない閲覧者」と「すでに無料相談を申し込んだ見込み顧客」では、知りたい情報も次に取るアクションも大きく違います。同じバナーやメールを全員に送れば、片方には冗長で片方には不足という状態になり、結果として誰の心にも響かなくなります。ユーザーを行動や価値ごとに「セグメント」に分けて、体験を出し分けるとCVRとLTVを同時に伸ばせます。

一方で同じバナーやメールを全員に送ると、興味が薄い層には押し付け、関心が高い層には物足りず、成果が散ってしまうのです。マッキンゼーの調査では、パーソナライズに強い企業は平均より40%多く売上を伸ばすことが報告されています。また、体験を最適化した企業はマーケティングコストを10〜20%削減しながら顧客満足度も上げたと分析しています。

出典1:McKinsey & Company

出典2:McKinsey & Company

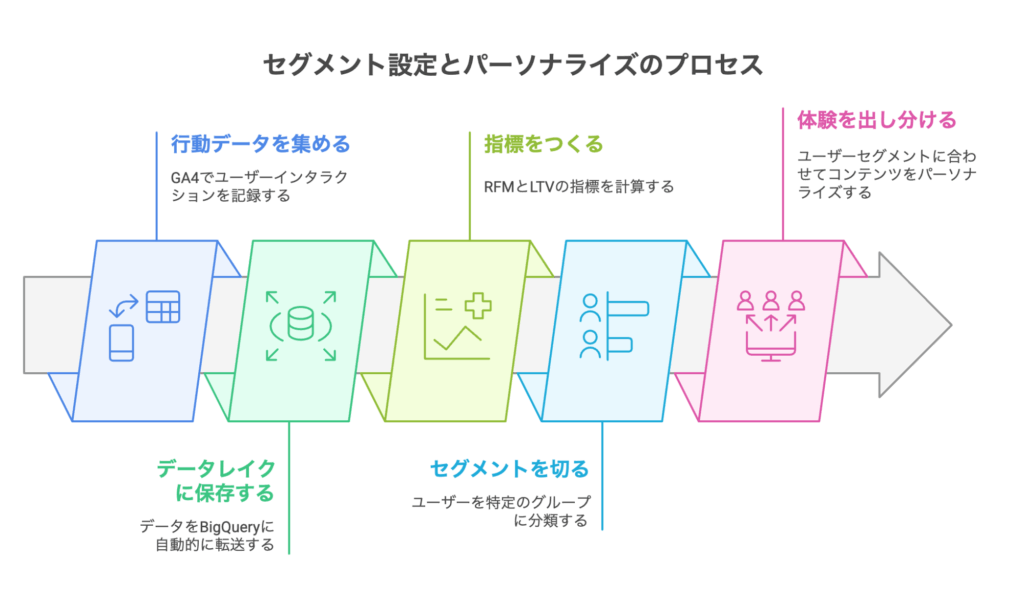

データ取得からセグメンテーションまでの流れ

ここでは、セグメント設定とパードナライズを実施するためのステップを5つに分けて紹介します。

ステップ1. 行動データを集める

GA4でページビュー、スクロール率、ボタン押下、フォーム送信完了などのイベントを記録します。計測タグはテンプレートを用いれば専門知識がなくても数分で設置できます。

ステップ2. データレイクに保存する

BigQueryのようなクラウドデータベースに自動連携し、毎日まとめて保管します。

ステップ3. 指標をつくる

RFM(最終訪問日、訪問頻度、閲覧量)やLTV(顧客生涯価値)をSQLで算出します。テンプレートクエリを流用すれば複雑な計算式を書かずに済みます。

ステップ4. セグメントを切る

例:

ステップ5. 体験を出し分ける

- 高LTV層には「成功事例ダウンロード→個別相談」バナーを表示

- 価格感度の高い層には「無料診断」CTAでハードルを下げる

- 離脱直前ユーザーにはリターゲティング広告で再訪を促す

「計測→指標化→少数セグメント→出し分け」の四段階を回すだけでも、初心者でも始めやすく効果が期待できます。大きく分けて、手応えがあれば細かく刻むといったステップがROIを継続的に底上げする鍵です。

費用相場の紹介

Webインテグレーション費用は「初期構築コスト」と「運用・改善コスト」の二層で考えると分かりやすいでしょう。支援内容によって左右するものの、中堅規模のインテグレーションの場合は、初年度300〜800万円が目安です。

ここでは、CMSの構築、SEO支援、MAツールの導入の3つを例に挙げて、予算感を紹介します。実際的な費用は、サイトの規模や対応範囲、支援内容によって変動します。具体的な費用が気になったら、まずは無料で相談してみましょう。

費用相場早見表

| サービス | 初期費用 | 月額費用 | 典型導入規模 |

|---|---|---|---|

| Webインテグレーション一括支援(CMS+SEO+MA+運用) | 300〜800万円 | 20〜50万円 | 30〜80ページ+MA1ツール |

| CMS導入支援 | 50〜200万円 | 5〜15万円 | 20〜50ページ |

| SEO運用支援 | 10〜30万円 | 10〜100万円 | 主要KW10〜50語 |

| MAツール導入支援 | 10〜30万円 | 15〜50万円 | リード1万件 |

注意点

Webインテグレーションの費用を検討する上で、以下の点に注意が必要です。

1. 運用予算を先に確保:初期だけ豪華でも運用しないと検索順位は落ちるため

2. ROIシミュレーション必須:リード数×成約率×受注額で黒字化ラインを確認する

3. 追加ツール費:CDPやBI連携を後から入れると月額が跳ね上がることを把握する

パートナー選定の流れ

パートナー選びは「要件の明確化→比較軸の設定→実績と体制の検証」という三段階で進めると失敗しません。

1. 準備フェーズ:要件を棚卸しする

たとえばCMSを導入する際は、CMSの機能・ページ数・連携システムなどを事前に書き出すと、商談がスムーズになります。Webインテグレーションの相談前には、目的や必要機能を整理することをおすすめします。

- サイトの目的と更新頻度

- 必要ページ数と必須機能(多言語、フォームなど)

- 既存システム連携の有無

- 拡張予定(キャンペーン、ブログ追加など)

2. 比較フェーズ:5つの項目で比較する

パートナーを選ぶ際は、提案プロセス、技術実績、運用体制、KPI報告、追加費用の5つを横並びでチェックすると判断ミスを防げます。ここでは、なぜその項目が重要かを簡単に解説したうえで評価表を提示します。

・提案プロセス

ヒアリング→KPI設定→ロードマップ提示までが透明なら、要件ずれを回避できます。

・技術実績

導入件数だけでなく、自社と同業・同規模の実績があるかで見極めましょう。

・運用体制

専任チームの人数やSLA(対応時間)が具体的かどうかが安心材料になります。

・KPI報告

月次レポートに加えダッシュボードでリアルタイム共有できると改善が早まります。

・追加費用

仕様変更や追加機能の単価が明記されているかを確認し、予算オーバーを防ぎます。

評価項目

| 評価項目 | チェックポイント | なぜ重要か |

|---|---|---|

| 提案プロセス | 要件ヒアリング→KPI→ロードマップを示すか | 目標と工程を共有できる |

| 技術実績 | CMS・MA導入件数、業界実績 | 業種特有の要件に対応できる |

| 運用体制 | 専任チームの有無、SLA、窓口 | トラブル時も迅速に対応 |

| KPI報告 | レポート頻度、ダッシュボード提供 | 改善サイクルを早回し |

| 追加費用 | 仕様変更の料金体系が明確か | 予算オーバーを防止 |

上表の右側に比較対象の企業を並べて、○×や5段階評価を付けると可視化しやすくなります。最終的に○の多い会社が総合得点で見えてくるため、初心者でも比較が簡単です。

3. 検証フェーズ:商談で深掘りする

比較フェーズで評価が高い企業とは、商談をして具体的な事例やサポート体制などを質問してみましょう。おすすめの質問の一例を紹介します。

- 過去に同規模サイトをリニューアルした事例はありますか

- CMS移行時のURL変更とリダイレクト設計はどう進めますか

- SEOとMAの設定を同時に行う場合、担当チームはどう連携しますか

- 運用フェーズでの改修依頼は何営業日以内に対応しますか

- KPIレポートはどの指標をどの形式で共有しますか

上記以外にも、気になることや相談したいことがあれば、積極的に質問してみましょう。その際、質問に真摯に対応してくれるかをチェックすることがおすすめです。質問への受け答えは、その企業のサポートの手厚さを知るうえで参考になるためです。

TMCデジタルはBtoB企業のWebインテグレーションをトータルでサポートします

この記事では、Webインテグレーションの基礎知識からチェックリストまで紹介しました。

Webインテグレーションは、企画から設計・開発・運用までを一体化し、SEOや広告、データ活用を連動させることで、短期的なリード増加と長期的なROI向上を同時に実現できる手法です。工程を分断せず同一チームで進めることで手戻りが減り、投資回収までの時間を大幅に短縮できます。

導入前には目的・必要機能・既存システム連携の有無を整理し、提案プロセスやKPI報告体制が透明なパートナーを選定することが成功の鍵となります。

TMCデジタルでは、Webインテグレーションに関するご相談を受け付けています。中規模〜大規模のWebインテグレーションを多数経験したプロフェッショナルが、貴社に最適な改善ロードマップをご提案します。ぜひお気軽にご相談ください。