【リードクオリフィケーション入門】製造業における見込み顧客選別の重要性と効果的な手法

製造業の営業現場が直面する「リード品質」の深刻な課題

「展示会で大量の名刺を集めたが、実際に商談につながるのはほんの一部だけ」「マーケティング部門から渡されたリストの大半が見込み薄で、営業時間を無駄にしている」こうした悩みを抱える製造業の営業担当者は決して少なくありません。

現代の製造業では、デジタルマーケティングの普及により以前よりも多くのリードを獲得できるようになった一方で、「量は増えたが質が伴わない」という新たな課題に直面しています。営業担当者が限られた時間の中で、購買意欲の低いリードにアプローチを続けることは、機会損失と営業効率の低下を招く深刻な問題となっているのです。

特に製造業では、設備投資案件などの高額取引が中心となるため、一件一件の商談に多大な時間とコストを投じることになります。そのような環境において、質の低いリードに貴重な営業リソースを浪費することは、企業の競争力に直結する重大な問題といえるでしょう。

このような課題を解決するために注目されているのが「リードクオリフィケーション(見込み客選別)」です。本記事では、製造業のマーケティング担当者向けに、営業効率を飛躍的に改善するリードクオリフィケーションの基本から実践的な手法まで分かりやすく解説します。

リードクオリフィケーションとは?BtoBマーケティングの最終工程

リードクオリフィケーションの定義と役割

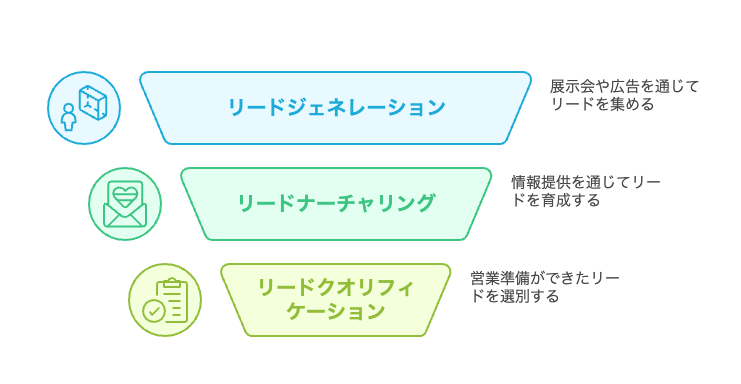

BtoBマーケティングプロセスは、大きく「リードジェネレーション(見込み客獲得)」「リードナーチャリング(見込み客育成)」「リードクオリフィケーション(見込み客選別)」の3つの段階で構成されます。

リードクオリフィケーションとは、この3段階プロセスの最終ステップであり、「リードナーチャリングによって育成されたリードの中から、実際に購買の可能性が高く営業活動に値する優良な見込み客を選別するマーケティング活動」のことです。つまり、マーケティング部門から営業部門への「質の高いリードの引き渡し」を行う重要な工程といえます。

この選別プロセスを効果的に行うことで、営業担当者は購買意欲の高い見込み客に集中してアプローチできるようになり、営業効率と成約率の大幅な向上を実現できます。一方で、選別が不十分な場合は、営業担当者が質の低いリードに時間を浪費し、本来獲得できるはずの商談機会を逃してしまうリスクが高まります。

3つの段階の関係を分かりやすく表現すると、リードジェネレーションが「種まき」、リードナーチャリングが「水やりと育成」、そしてリードクオリフィケーションが「収穫時期の見極めと収穫」に例えることができるでしょう。どの工程も欠かすことはできませんが、最終的な成果を決定づけるのがこのリードクオリフィケーションなのです。

製造業におけるリードクオリフィケーションの重要性

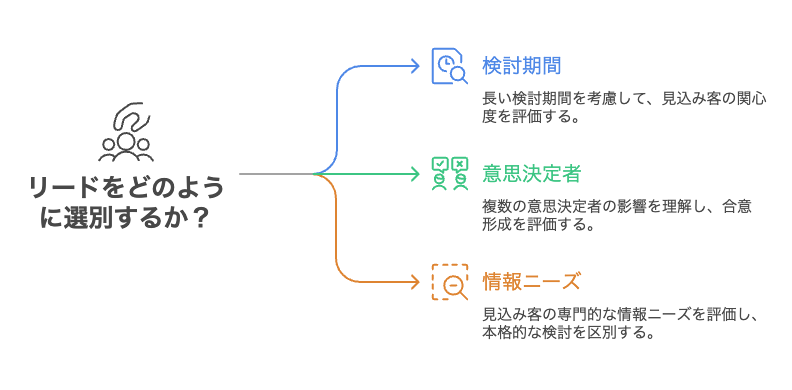

製造業のBtoB取引の特長を踏まえ、質の高いリードを選別する必要があります。

これらの特徴を考慮すると、製造業では他の業界以上に精度の高いリードクオリフィケーションが営業成果に直結します。適切な選別により、限られた営業リソースを最も成約可能性の高い見込み客に集中投入することで、競合他社との差別化と売上最大化を実現できるのです。

製造業で効果的なリードクオリフィケーション手法とその実践方法

製造業における効果的なリードクオリフィケーションには、2つの主要な評価手法があります。それぞれの手法には固有の特長があり、組み合わせて活用することで高い精度での見込み客選別が可能になります。ここでは、各手法の具体的な実践方法について詳しく解説します。

手法1. スコアリングによる定量評価

スコアリングとは、見込み客の行動や属性に点数を付けて定量的に評価する手法です。客観的なデータに基づいた判断ができるため、個人の主観に左右されない一貫性のある選別が可能になります。

行動スコアの設定方法と具体的な評価項目

行動スコアは、見込み客のWebサイト上での行動やマーケティング施策への反応を数値化したものです。製造業では以下のような行動パターンが高いスコアの対象となります。

Webサイト行動による評価項目:製品詳細ページの閲覧(10点)、技術仕様書のダウンロード(15点)、価格情報ページの閲覧(20点)、お問い合わせフォームへのアクセス(25点)、複数回の訪問(訪問回数×5点)などです。特に、価格情報への関心は購買検討の進展を示す重要な指標となります。

メールマーケティングへの反応評価:メール開封(3点)、リンククリック(8点)、返信やアンケート回答(15点)、ウェビナー申し込み(20点)などがあります。継続的な関心を示すメール開封の積み重ねも重要な評価要素です。

セミナー・展示会での行動評価:セミナー参加(15点)、展示会ブース訪問(20点)、製品デモンストレーション視聴(25点)、個別相談の依頼(30点)など、より能動的で具体的な行動ほど高いスコアを設定します。

属性スコアの設定基準と製造業特有のポイント

属性スコアは、見込み客企業の特徴や担当者の属性を評価するものです。自社製品との適合性や購買力を判断する重要な指標となります。

企業属性による評価:業種の適合性(製造業全般15点、特定の関連業種25点)、企業規模(従業員数50名以上10点、200名以上20点、1000名以上30点)、年商規模(10億円以上15点、100億円以上25点)、地域(対応可能エリア内10点、主力エリア20点)などです。自社製品の導入実績が多い業種や規模の企業には高いスコアを設定します。

担当者属性による評価:役職レベル(部長級20点、役員級30点)、部門(技術部門15点、経営企画部門25点)、決裁権限の有無(あり30点、影響力あり15点)などです。製造業では技術的判断と経営判断の両方が重要なため、該当部門の担当者には高いスコアを付与します。

スコア集計方法と判定基準の設定

スコアリングでは、各評価項目の点数を単純に合計するのが基本的な手法です。ただし、製造業では「企業規模」や「決裁権限」といった属性スコアと、「資料ダウンロード」や「サイト閲覧」といった行動スコアの重要度が異なるため、重み付けを行うケースも多くあります。

製造業向けスコアリング例

| カテゴリ | 評価項目 | 配点 | 重み係数 | 実際の点数 |

|---|---|---|---|---|

| 属性スコア | 業種適合性 | 25点 | 1.2倍 | 30点 |

| 属性スコア | 企業規模(従業員数) | 20点 | 1.0倍 | 20点 |

| 属性スコア | 担当者役職 | 15点 | 1.1倍 | 16.5点 |

| 行動スコア | 技術仕様書DL | 15点 | 1.0倍 | 15点 |

| 行動スコア | 価格ページ閲覧 | 20点 | 1.0倍 | 20点 |

| 行動スコア | セミナー参加 | 15点 | 1.0倍 | 15点 |

| 合計スコア | 116.5点 |

営業引き渡しの閾値を「100点以上」と設定した場合、上記の見込み客は営業対象として選別されることになります。効果的な閾値設定には、過去の成約データを分析し、成約に至ったリードの平均スコアを基準とすることが重要です。

手法2. BANT条件による定性評価

BANT条件とは、Budget(予算)、Authority(決裁権)、Need(必要性)、Timeline(導入時期)の4つの観点から見込み客を評価する定性的な手法です。スコアリングでは捉えきれない質的な側面を把握できるため、製造業の複雑な意思決定プロセスには特に有効です。

オンラインでのBANT情報収集にはWebフォーム・アンケートが最適

従来、BANT条件の確認は営業担当者による電話や対面でのヒアリングが主流でした。しかし、デジタルマーケティングが中心となった現在では、Webフォームやオンラインアンケートを活用したBANT情報収集が効率的で現実的な手法となっています。

Webフォームを活用することで、見込み客が自分のペースで情報を提供でき、マーケティング部門も体系的にデータを収集・管理できます。また、営業担当者による直接的なヒアリングと比較して、見込み客の心理的負担が軽く、より率直な回答を得やすいというメリットもあります。

資料ダウンロード時のフォーム設計で効果的な情報取得を実現

資料ダウンロードやお問い合わせの際に設置するWebフォームに、BANT条件を確認する質問項目を適切に組み込むことで、見込み客から自然な形で情報を収集できます。重要なのは、見込み客にとって価値のあるコンテンツを提供する見返りとして情報を取得するという「価値交換」の考え方です。

Budget(予算)確認のための質問設計例

- 「検討されている導入規模をお教えください」 小規模導入(1-2ライン)/ 中規模導入(3-10ライン)/ 大規模導入(10ライン以上)

- 「設備投資の予算策定状況をお聞かせください」 既に予算確保済み / 予算申請中 / 予算検討中 / 情報収集段階

2つの評価手法を活かす営業部門との効果的な連携手法

スコアリングとBANT条件による評価を最大限に活かすためには、マーケティング部門と営業部門の密接な連携が不可欠です。どちらか一方の部門だけで見込み客の選別を完結させようとしても、必ず限界が生じます。

マーケティング部門はデータに基づく客観的な評価は得意ですが、見込み客の微妙なニュアンスや本音の部分を読み取ることは困難です。一方、営業部門は実際の商談経験から見込み客の本気度を見極める能力に長けていますが、大量のリードを効率的に処理することは現実的ではありません。

この両部門の特性を活かし、弱点を補完し合うことで、選別精度を大幅に向上させることができるのです。

連携による継続的な選別基準の改善プロセス

効果的な連携の核心は、「評価→実行→検証→改善」の継続的なサイクルを構築することにあります。まず、マーケティング部門がスコアリングとBANT条件で一次選別を行い、一定の基準を満たしたリードを営業部門に引き渡します。営業部門は実際にアプローチを行い、商談化の可否を判定します。

重要なのはここからです。営業部門が実際にアプローチした結果を詳細にマーケティング部門にフィードバックすることで、選別基準を継続的に改善していくのです。

具体的なフィードバック内容の例

成約に至ったケースの分析

- 「高スコアで引き渡されたリードが実際に成約した場合、どの評価項目が的確だったのか?」

- 「BANT条件のうち、どの要素が決め手となったのか?」

- 「想定以上に早く商談が進展した要因は何だったのか?」

失注・商談化しなかったケースの分析

- 「高スコアだったにも関わらず商談につながらなかった理由は?」

- 「BANT条件では問題ないと判断したが、実際には予算や決裁権に課題があった」

- 「見込み客の関心度を過大評価していた要因は?」

選別基準の継続的なバージョンアップ手法

- スコアリング項目の配点調整(成約に寄与しなかった項目の配点削減、重要と判明した項目の配点強化)

- 新たな行動パターンの評価項目への追加(見落としていた重要な顧客行動があった場合)

- BANT条件の確認方法改善(より正確に情報を取得できる質問項目への変更)

このような継続的な改善プロセスにより、リードクオリフィケーションの精度は時間とともに向上し続けます。営業現場の生の声とデータ分析の客観性を組み合わせることで、理論だけでは実現できない実践的で効果的な見込み客選別が可能になるのです。

両部門が密接に連携し、お互いの知見を共有し合うことで、単独では到達できない高いレベルの選別精度を実現できます。この連携こそが、リードクオリフィケーション成功の最も重要な要素といえるでしょう。

TMCデジタルはBtoB企業のリードクオリフィケーション戦略をトータルでサポートいたします

TMCデジタルは、BtoB企業を中心に様々な業界の企業のリードクオリフィケーション施策の設計・運用を支援してきた実績があります。製造業特有の長期検討プロセスと複雑な意思決定構造を深く理解し、スコアリングモデルの構築からBANT条件の効果的な確認手法まで、実践的なノウハウを活かして、お客様の営業効率向上と売上拡大に貢献します。

TMCデジタルは、効果的なリードクオリフィケーション戦略を推進する上で欠かせないスキルを持つプロフェッショナルが多数在籍しています。マーケティングオートメーション(MA)ツールを活用したスコアリング設定、営業部門との連携体制構築、BANT条件確認の標準化、データ分析に基づく継続的改善など、リードクオリフィケーションのあらゆる分野のエキスパートがそろっています。

BtoBにおけるリードクオリフィケーション戦略の導入や改善支援をご検討中でしたら、ぜひTMCデジタルにご相談ください。貴社のビジネスに最適なリードクオリフィケーション戦略を、私たちの経験とノウハウを活かして実現していきます。まずは無料でお気軽にご相談ください。