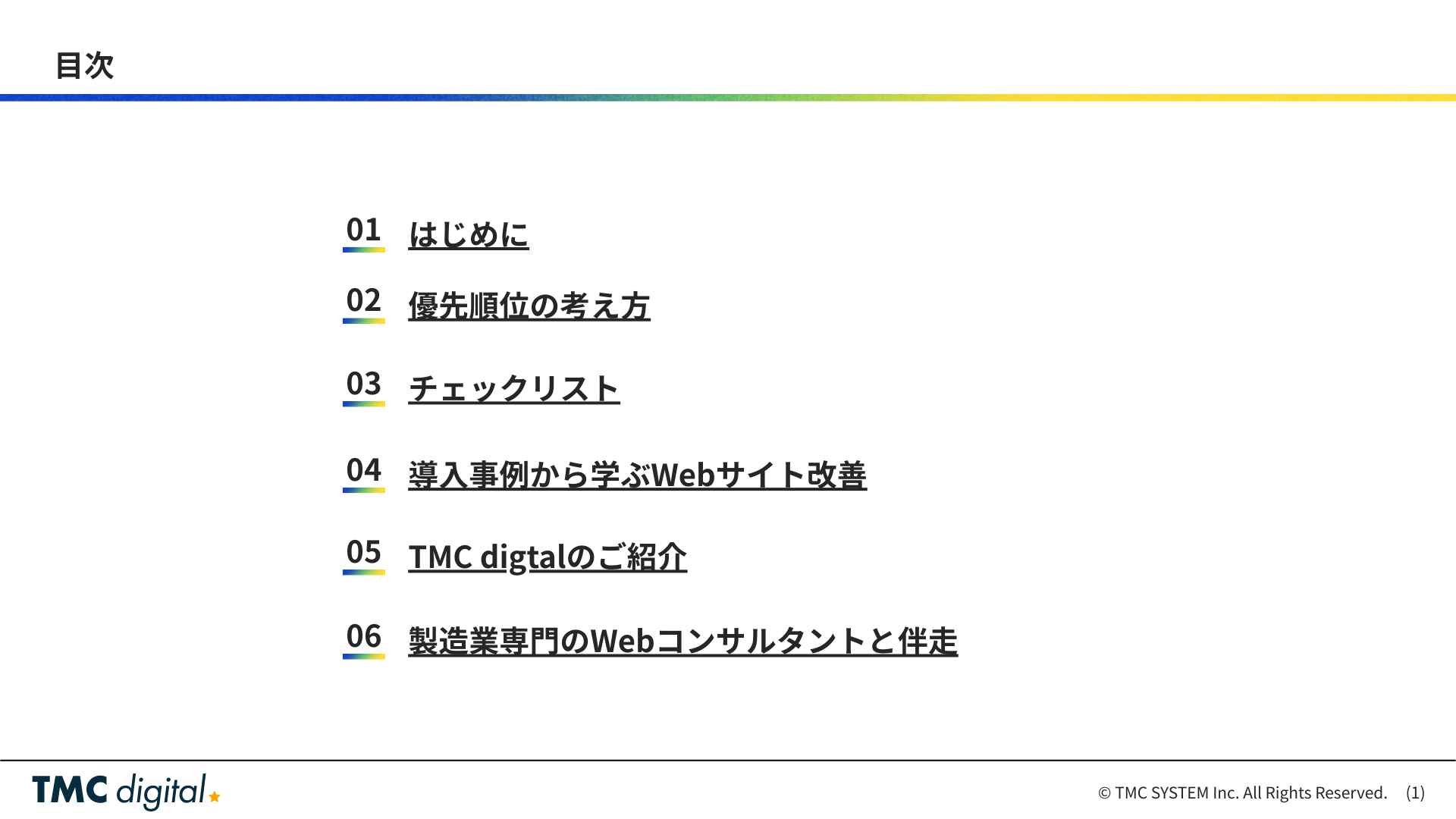

【2025年版】製造業オウンドメディア成功事例10選と運用完全ガイド

この記事では、とくに輸送用機械器具や業務用機械器具に関連するオウンドメディアのサイトを、厳選して10点ご紹介します。最後まで記事を読めば、製造業界の他社がどのようにオウンドメディアを運営しているか把握できますので、ぜひ参考にしてみてください。

製造業におけるオウンドメディアとは?

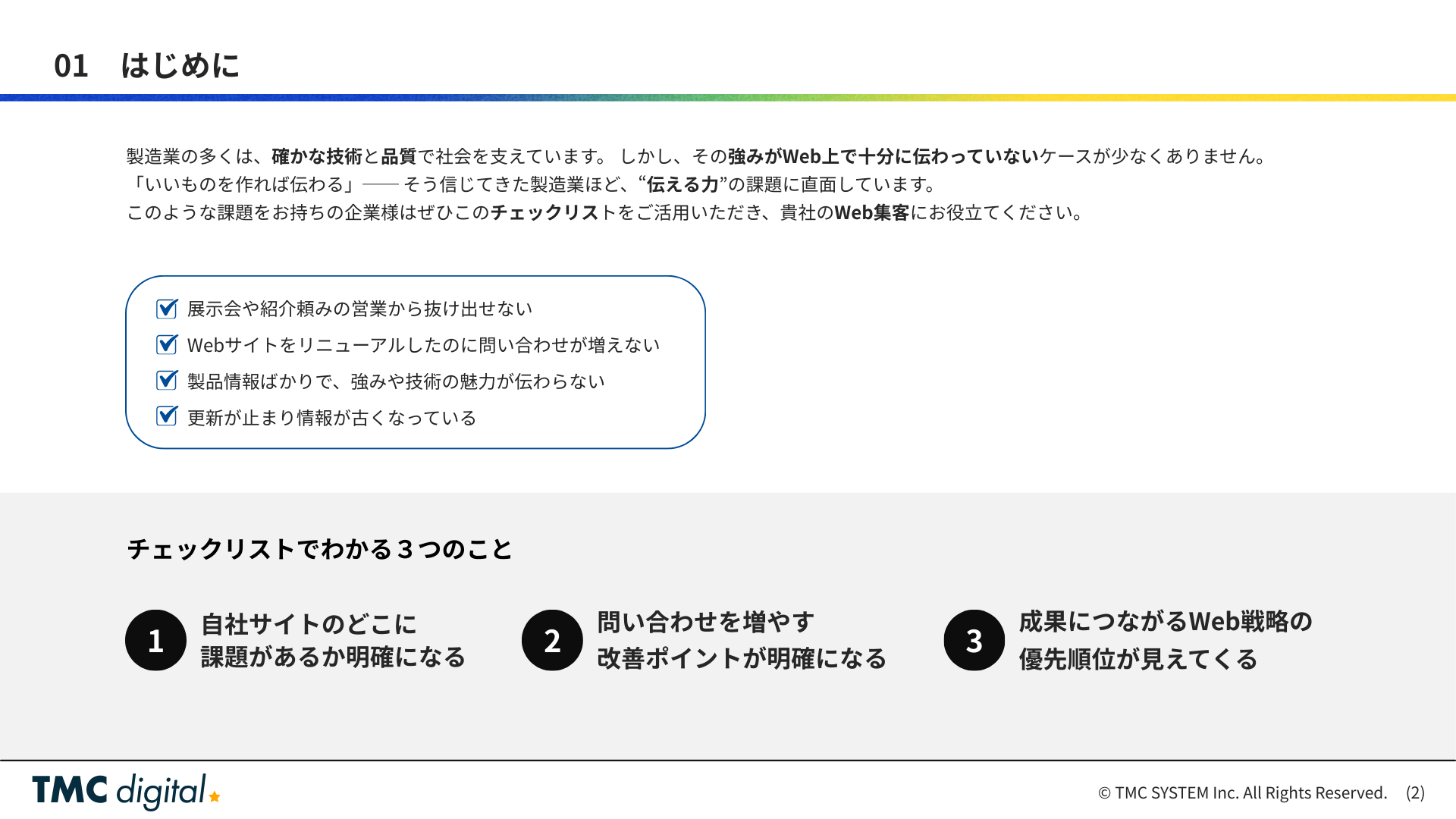

オウンドメディアとは、自社で運営・管理するWebサイトやブログ、メディアのことです。広告とは異なり、自社の価値や強みを読者にじっくりと伝えることができます。

製造業においては、専門的な技術情報や製品ノウハウを発信することで、顧客の信頼を得ると同時に、営業活動を効率化できる点が大きなメリットです。特に近年では、製品検討の初期段階からインターネットで情報収集をする企業担当者が増加しています。

市場調査会社のForrester社が2017年に実施した調査によると、オンラインで情報収集することを望むBtoB購買担当者の割合は68%でした。この数字は2015年よりも15%も増加しており、オンラインでの情報収集が好まれる傾向は、ここ数年で急激に高まっていることが読み取れます。

出典:FORRESTER

製造業がオウンドメディアマーケティングを実施する6つの目的

製造業でオウンドメディアを立ち上げるべき理由は、単なる情報発信にとどまりません。 商談支援、ブランディング、採用力の向上など、事業成長に直結するさまざまな効果が期待できます。製造業がオウンドメディアマーケティングを実施する主な目的は次の6つです。

1.商談前に自社を認知してもらえる

2.技術や商品について詳しく知ってもらえる

3.ニッチな製造ジャンルなら検索流入を大幅に見込める

4.コンテンツが長期的な資産になる

5.ブランディングの向上

6.採用活動で優位に立てる

オウンドメディアは、事業成長につながる効果が期待できる重要なツールです。自社にとってはどの目的が重要か、意識しながら読み進めてみましょう。

商談前に自社を認知してもらえる

オウンドメディアで製品情報や導入事例、技術コラムなどを継続的に発信すれば、顧客の目に留まる機会が増えます。営業活動が始まる前に自社を認知してもらうことができます。購買プロセスの早期段階で接点を作ると、その後の比較検討フェーズで優位に立てるチャンスが広がります。

また、あらかじめ知識や興味を持った見込み顧客を育成できるため、営業活動の効率化にもつながります。顧客にとって「信頼できる情報源」として認識されれば、競合との差別化も期待できるでしょう。

技術や商品について詳しく知ってもらえる

製造業の製品は、一般消費財に比べて説明が難しく、機能や性能が競争力に直結します。オウンドメディアを活用すれば、製品の仕様や活用方法、導入メリットを自社の言葉でわかりやすく発信することが可能です。たとえば、技術解説記事や導入事例インタビューを掲載すれば、顧客は製品の理解を深め、自社製品を選定する理由を明確にできます。

また、エンジニアや購買担当者が内部検討する際の資料としても活用され、商談をスムーズに進める武器になります。

ニッチな製造ジャンルなら検索流入を大幅に見込める

ニッチな技術領域で強みを持つ製造業こそ、オウンドメディアが効果を発揮します。たとえば「微細加工用ツール」「特殊合金溶接機」など、検索ボリュームは小さくても競合が少ないキーワードを狙えば、適切なSEO対策によって検索順位1位を獲得できる可能性が高まります。

ニッチワードで上位表示されれば、購買意欲の高い見込み客に直接アプローチでき、成約確度の高いリード獲得が期待できます。ニッチ市場での存在感を高めるためにも、戦略的なオウンドメディア運営が欠かせません。

コンテンツが長期的な資産になる

オウンドメディアの大きな魅力は、作成したコンテンツが「積み上がる資産」になることです。一度公開した記事は、数年にわたって検索エンジン経由の流入を生み続けます。広告のように出稿期間が終われば効果がゼロになることはなく、時間の経過とともに露出が増える場合もあります。

とくに製造業の技術情報や事例紹介は、長期間価値を持つ傾向にあり、積み重ねるほどWebサイト全体の評価も高まります。安定的な集客基盤を築くうえで、オウンドメディアは強力な武器になるでしょう。

ブランディングの向上

製造業においても、ブランド力が企業の競争力を左右する時代です。オウンドメディアで専門的な技術情報や業界トレンドを発信し続けることで、「技術に強い会社」「信頼できるパートナー」というポジションを築くことができます。

たとえば、製品だけでなく、開発哲学や品質管理へのこだわりなども発信すれば、単なるスペック比較ではない価値を顧客に訴求できます。特に高単価・高付加価値な製品を扱う企業にとっては、認知・信頼・選択のプロセスすべてにおいてブランディングが重要な役割を果たします。

採用活動で優位に立てる

オウンドメディアは、顧客向けの情報発信だけでなく、採用活動にも間接的な効果を発揮します。採用活動で閲覧されるのは、採用ページのコンテンツばかりではありません。高い技術力や専門知識を継続的に発信することで、ものづくりに興味を持つ学生・求職者からの共感を得やすくなります。

オウンドメディア上で自社技術の強みや挑戦的な取り組みを紹介すれば、「この会社でスキルを高めたい」「この技術領域でキャリアを築きたい」と考える優秀な人材の心に響きやすくなります。技術情報を丁寧に発信することで、企業ブランドを高め、採用競争力にもつながります。

製造業のオウンドメディア成功事例10選

ここでは、製造業界でオウンドメディアを活用し、成果を上げている実例を厳選して紹介します。注目すべきポイントや特徴についても解説しますので、参考にしてみてください。

株式会社キーエンス

センサ、測定器、画像処理機器等の開発・製造・販売で知られる株式会社キーエンスが運営しているWebサイトです。

・業界別の課題解決事例とキーエンス製品の活用法を網羅的に紹介している

・各業界の課題と製品選定を支援するお役立ち情報が充実している

株式会社FAプロダクツ

出典:株式会社FAプロダクツ

製造業向けロボットSIer(システムインテグレータ)である株式会社FAプロダクツが運営しているWebサイトです。

・FA(Factory Automation)やロボット、シミュレーション技術など、現場の自動化・効率化に関する技術情報を幅広く発信している

・2D/3Dシミュレーション、MES、FA装置などテーマごとにコラムが整理されており、実践的なノウハウや最新動向を学べる

株式会社山善

出典:株式会社山善

工作機械や産業機器、工具などを扱う専門商社の株式会社山善が運営しているWebサイトです

・ものづくり現場の技術情報や業界トレンド、ユーザー事例などを分かりやすく紹介している

・加工技術や機械要素、制御技術などの解説記事が豊富で、現場の課題解決や新たな気づきにつながる情報が充実している

株式会社 TOSAMACHINE

出典:株式会社 TOSAMACHINE

中古工作機械の売買や修理、メンテナンスを手掛ける株式会社TOSAMACHINEが運営しているWebサイトです。

・中古機械の選び方やメンテナンス方法、業界の裏話など、現場目線のコラムを多数掲載している

・機械好きや現場担当者に向けたマニアックな情報や、実際の製品紹介も充実している

パナソニック コネクト株式会社

製造業や物流業、小売業などの現場向けソリューションを提供するパナソニック コネクト株式会社が運営しているWebサイトです。

・現場の課題解決に役立つ事例や技術情報、イベント情報などを幅広く発信している

・業種別の課題や現場改善のノウハウ、最新技術の活用事例など、現場で働く人々に寄り添った情報が充実している

THK株式会社

出典:THK株式会社

機械要素部品とモーション制御技術のリーディングカンパニーであるTHK株式会社が運営しているWebサイトです。

・機械要素部品、ユニットソリューション、ロボットソリューション、IoTサービスなどに関する情報をTHKの技術者が紹介している

・開発の裏側や導入事例、最新技術の解説など、現場目線の技術情報や製品活用ノウハウが充実している

・カテゴリごとに記事が整理されており、製造現場の課題解決や新技術の動向を幅広く学べる

株式会社関東製作所

樹脂・金属加工向け金型設計・製作と成形技術開発を手掛ける株式会社関東製作所が運営しているWebサイトです。

・射出成形やブロー成形、プレス加工など、樹脂・金属加工に関する技術情報や現場ノウハウを幅広く発信している

・成形機の選定方法や品質管理、コストダウン事例など、実務に直結する専門的な記事が豊富

株式会社ミスミグループ本社

出典:株式会社ミスミグループ本社

FA・金型部品の総合商社として知られる株式会社ミスミグループ本社が運営しているWebサイトです。

・自動見積もりや納期短縮、コストダウンなど、設計・調達現場の業務効率化に役立つ情報が充実

・ニュース、連載記事、メディア掲載情報など多彩なコンテンツ構成で、最新の製造業DX動向もキャッチできる

日本ストラタステクノロジー株式会社

産業用高可用性コンピューティングソリューションを提供する日本ストラタステクノロジー株式会社が運営しているWebサイトです。

・産業用サーバやエッジコンピューティング、IIoT(産業用IoT)など、製造業の現場DXに役立つ技術情報を発信している

・システムの可用性や障害対策、現場のデジタル化事例など、ITインフラ視点の専門的な記事が豊富

日機装株式会社

医療機器・産業機器の設計・製造を手掛ける日機装株式会社が運営しているWebサイトです。

・医療機器や産業機器、環境関連機器など、日機装の多様な事業領域における技術・製造現場のストーリーを発信している

・生産現場の工夫や技術者インタビュー、製品開発の裏側など、現場のリアルな声や挑戦を紹介

オウンドメディア成功に向けた具体的ステップ

オウンドメディアを立ち上げればすぐに成果が出るわけではありません。成果が出るまでに時間がかかることを覚悟して、戦略的に運営することが重要です。

ここでは、製造業のオウンドメディアを成功させるために押さえるべき基本ステップを、順番に解説していきます。

1.なぜ始める?誰に届ける?目的とターゲットを明確にする

2.独自性を作る!コンセプトとコンテンツテーマを決める

3.長く続けるには必須!運営体制を構築する

4.失敗しないためにも!最初はスモールスタートから始める

5.全社で取り組むのがカギ!社内の技術部署や営業部署を巻き込む

各ステップを、初心者にもわかりやすく解説します。これからオウンドメディアを立ち上げる方も、すでに運営中で成果に悩んでいる方も、ぜひチェックして自社の取り組みに役立ててください。

なぜ始める?誰に届ける?目的とターゲットを明確にする

オウンドメディアを立ち上げる際に最初に行うべきことは、「なぜ取り組むのか」「誰に届けたいのか」を徹底的に言語化することです。例えば、リード獲得が目的なのか、採用強化が目的なのかによって、記事の方向性やトーン&マナーが大きく変わります。

製造業であれば、「技術者向けに専門知識を発信する」「購買担当者に製品優位性を伝える」など、ターゲットを明確に絞り込むことが重要です。これを曖昧にしたまま始めると、コンテンツがばらつき、成果につながりにくくなります。ターゲットのペルソナ設計もあわせて行いましょう。

独自性を作る!コンセプトとコンテンツテーマを決める

ターゲットが決まったら、次は「自社ならではの強み」を活かしたコンテンツコンセプトを設計します。製造業であれば、「設計者向けに技術ノウハウを解説する」「品質管理の事例を詳しく紹介する」など、競合にはない独自の切り口を打ち出すことがカギです。

テーマ選定では、「自社製品の特長を活かせる話題」「業界動向を解説できる領域」など、読者が検索しそうなキーワードも意識してSEOを考慮します。単なる製品PRではなく、読者に「役に立つ」と思ってもらえるテーマ設定が成功のポイントです。

長く続けるには必須!運営体制を構築する

オウンドメディアは短期施策ではなく、半年〜1年以上を見据えた長期的な取り組みが必要です。そのため、初期段階でしっかりとした運営体制を構築することが不可欠です。

オウンドメディア運営では、以下のような役割分担が必要になります。

編集長(全体統括)

メディア全体の品質と成果に責任を持つ統括ポジション。コンテンツ全体の方向性を管理し、品質基準を定めるほか、SEO戦略・テーマ決定・公開スケジュール管理も担当。リード獲得状況やSEO効果などのパフォーマンスをモニタリングし、改善策を講じる責任も負う。

コンテンツディレクター(企画・進行管理)

記事や企画の立案、取材やインタビューの調整、原稿進行を管理する。社内各部署との連携も担うため、コミュニケーション能力が求められる。

ライター(記事執筆者)

専門知識を噛み砕き、読者にわかりやすい記事を作成する。製品理解や業界知識があると望ましい。

技術監修

技術用語の誤りやニュアンスのズレを防ぎ、情報の正確性を担保する。技術説明に不足はないか、日本語として正しい文章になっているか、など、技術力と文章力の両方が求められる。

SEO担当

キーワード選定、タイトル設計、内部リンク設計、効果測定(Google AnalyticsやSearch Consoleの活用)を実施。

デザイナー

図表作成、アイキャッチデザイン、メディアのスタイル設計を担当。コンテンツの視覚的な訴求力向上に貢献する。

製造業での重要なポイントは、技術資料や製品情報を正しく伝える文章力です。技術について正しく説明するためには、社内の技術部門や営業部門との連携も欠かせません。外部のライターや編集代行を活用する場合も、校正や技術監修を社内で行う体制を整えておくことが成功への近道です。

失敗しないためにも!最初はスモールスタートから始める

オウンドメディアでは、最初から100点満点を目指して、大規模にスタートする必要はありません。まずは「主要製品×よくある質問」「導入事例」など、最も成果に直結しやすいコンテンツを3〜5本程度制作し、公開と効果測定を繰り返す「スモールスタート」から始めてみましょう。

全社で取り組むのがカギ!社内の技術部署や営業部署を巻き込む

オウンドメディアの成否は、コンテンツの中身=情報の質にかかっています。製造業の場合、現場でのリアルな課題感や、技術的な優位性を引き出すためには、技術部門・営業部門との密な連携が不可欠です。

たとえば、「設計段階でのよくある失敗例」「製品導入後のトラブル回避策」など、現場ならではの知見をコンテンツ化することで、単なる製品紹介にとどまらない「独自性のある記事」・「読まれる記事」を作ることができます。定期的にヒアリングや座談会を実施するなど、社内から積極的に情報を集める体制作りも意識してみましょう。

製造業がオウンドメディア運営を成功させるためには?

製造業がオウンドメディアを成功させるには、単なる情報発信にとどまらない、戦略的な運営体制と長期的な視点が必要です。具体的には、以下の4点を意識して運営することが重要です。

◻︎運営目的を明確化する

◻︎成果が出るまでに時間がかかると理解しておく

◻︎運用体制を整える

◻︎継続的にコンテンツを発信し続ける

運営目的を明確化する

製造業におけるオウンドメディア運営では、最初に「何のために運営するのか」を明確にすることが不可欠です。商談創出、ブランディング、採用強化──目的によってコンテンツの種類やKPIが大きく異なります。曖昧なままスタートすると、ターゲットが定まらず、成果に結びつかないリスクが高まります。

商談創出が目的なら、製品導入事例や技術コラムを中心に据え、問い合わせ導線を最適化する必要があります。一方、ブランディングを重視する場合は、業界課題への見解や自社技術の優位性をストーリーとして打ち出すのが効果的です

成果が出るまでに時間がかかると理解しておく

オウンドメディアは、立ち上げた直後から成果が出るものではありません。最低でも6か月〜1年程度は育成期間が必要だと認識しておきましょう。特に製造業のBtoB領域では、ニッチなキーワードを狙うため、記事がGoogleに評価されるまで時間がかかります。

運営初期はPV(ページビュー)に一喜一憂せず、まずは正しいターゲットに向けた質の高いコンテンツを蓄積することに注力するべきです。オウンドメディアの運用開始時には、「成果が出るまで時間がかかる」と覚えておきましょう。

運用体制を整える

オウンドメディアは、属人的な運営ではなくチーム体制で回すことが成功のカギです。ポジションごとに担当者を決めるだけでなく、コンテンツ管理表や更新カレンダーを活用して、運用プロセスの仕組み化を目指しましょう。

加えて、オウンドメディアは人材の異動や組織の拡大への耐久性を高めておく必要があります。長期的な運用においては知識が属人化することを避けるために、ナレッジ共有を推進したり、情報をオンライン上で管理するなど、工夫が必要です。

TMCデジタルでは、Webサイトの保守・運用サービスを提供しています。オウンドメディアの運用・数値改善にお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。

Webサイト保守・運用サービス「Spiral Up」

継続的にコンテンツを発信し続ける

オウンドメディア運営最大の敵は、「更新停止」です。コンテンツ発信は、単発で終わらせず、継続的にユーザーとの接点を作り続けることが重要です。

製造業では、技術進化や市場動向の変化に合わせたタイムリーな情報発信が信頼獲得に直結します。たとえば、製品の新機能解説、業界トレンドに対する自社の考え、事例紹介など、読者にとって価値ある情報を継続的に届けることで、「この会社は頼りになる」という認識を醸成できます。

オウンドメディア運営でよくある課題と解決策

オウンドメディアは長期的な資産になる一方で、運営の過程ではさまざまな壁に直面します。

・更新が止まってしまう

・社内協力が得られない

・リード獲得につながらない

これらは製造業の現場でもよくある課題です。ここでは、オウンドメディア運営でありがちな問題と、その具体的な解決策を解説します。

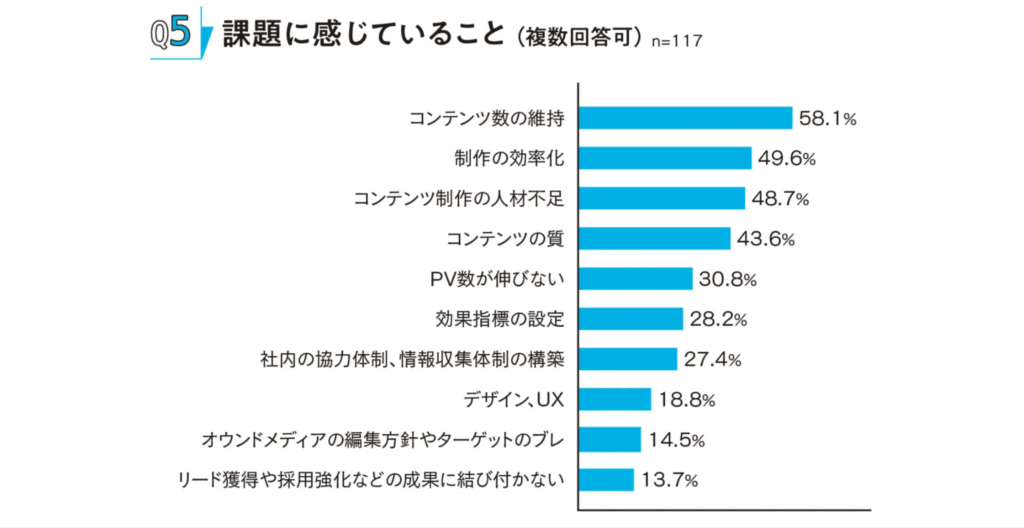

更新が止まってしまう

オウンドメディア運営で最も多い課題が「更新が続かない」ことです。株式会社宣伝会議による調査では、オウンドメディアの課題1位は「コンテンツ数の維持」でした。

出典:株式会社宣伝会議

これを防ぐためには、コンテンツカレンダーの作成が有効です。コンテンツカレンダーとは、いつ・誰が・どのテーマの記事を書くかを事前に決めたスケジュール表です。事前にテーマと担当を割り振ることで、運営が「場当たり的」になるのを防ぎ、計画的な更新が可能になります。

カレンダーはオウンドメディア担当者全員が閲覧できるように公開することがポイントです。目の前の記事だけではなく、3ヶ月先までのカレンダーを作成し、定期的に見直しながら運用しましょう。

社内からコンテンツ制作の協力が得られない

製造業では、コンテンツ制作に必要な専門知識を持つのが技術部門や製造現場のスタッフである場合が多く、彼らの協力なしでは質の高い記事を作るのが難しいです。しかし、現場は日々忙しく、オウンドメディア運営への理解や優先度が低い場合も珍しくありません。

この課題に対しては、「協力するメリット」を可視化して共有することが重要です。たとえば、オウンドメディア経由で獲得したリード数や、製品に対する問い合わせ増加などをレポートにまとめ、「自分たちの技術が会社の成長に貢献している」ことを実感してもらいます。

また、インタビュー形式で気軽に話してもらい、ライターが文章化するサポート体制を整えると、現場の負担も軽減できます。

リード獲得につながらない

「記事は書いているが、なかなか問い合わせにつながらない」という声もよく聞かれます。 この場合、問題は記事コンテンツだけでなく、リード獲得導線にあることが多いです。

単に記事を公開するだけでなく、以下を意識しましょう。

・記事内に適切なCTA(コールトゥアクション)を設置する

例:資料ダウンロード、無料相談への誘導、関連サービス紹介リンク

・記事の内容とCTAが自然につながっていること

例:製造ラインの改善方法を紹介した記事なら、「無料コンサル相談」への導線を配置する

・コンテンツの末尾に「次に何をすべきか」を明示する

例:「もっと詳しく知りたい方はこちら」「まずはお気軽にご相談ください」など

オウンドメディアは単なる情報発信の場ではなく、営業活動の入り口となるべきです。意図的にリード獲得導線を設計し、KPIを設定して改善を続けましょう。

製造業のオウンドメディア支援ならTMCデジタルへ

製造業のオウンドメディア運営は、正しい戦略設計と、継続的な改善活動が欠かせません。この記事を参考に、自社に合ったメディア運営にぜひチャレンジしてみてください。 もし、オウンドメディアの立ち上げや運営にお悩みでしたら、TMCデジタルにご相談ください。TMCデジタルは、製造業において豊富な支援実績を持つプロフェッショナル集団です。 コンテンツ制作、SEO対策、データ分析、サイト改善まで、御社のビジネス目標に合わせた最適なプランをご提案いたします。まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。